Por: Sergio Muñoz

Pequeña nota editorial (por i. e.):

Este texto surgió, como algunxs sabrán, a raíz del artículo «La poesía del futuro», escrito por Jacobo Santiago, escritor bogotano. Sergio estuvo trabajando con mi ayuda y la ayuda de María P. Barros en esta respuesta, tipo carta abierta, sobre el texto con el fin de iniciar una discusión más amplia sobre algunos de los temas tratados por Jacobo en su texto.

Este texto vendrá acompañado por una especie de nota o escolio que yo hice y que será publicado en este mismo blog en unos días. La idea es que no sean los últimos textos que Sergio y yo publiquemos en este espacio enfocados a discutir abiertamente algunos temas relacionados a las escrituras emergentes o contemporáneas cercanas (o no) a nuestras prácticas de escritura y edición. Así que bienvenidxs. A continuación ya el Sergio:

A manera de epígrafe:

Jacobo Santiago, un pana mío, escribió un texto titulado “La poesía del futuro”. Antes de lo que sigue, quiero hacer una aclaración que lastimosamente debe hacerse, porque mucha gente todavía no entiende esto: no hay un raye personal detrás de estas cosas ni mi intención es hablar de la calidad de los autores y autoras que menciona Jacobo. Hay cosas buenas en lo que está pasando, sí, ¿hay gente que está reaccionando a la tradición? Sí, pero esto último, por ejemplo, no es ni siquiera de los últimos 5 años. Si exageramos, cada tanto hay momentos de reacción a la tradición. Es más, habría que pensar críticamente qué es la tradición. Pero eso no se hace casi. La gente no discute casi. Por eso es celebrable que Jacobo se haya tomado la tarea de sentar una posición, de abrir la discusión, así yo u otras personas tengamos bastantes cosas para decir al respecto. Bueno, también es entendible porque, en este país, cada quien saca las uñas por lo que le conviene, hasta en esto. Por lo demás, tampoco es que quiera sacarme ni pensarme totalmente por fuera de lo que diré acá. Si quedan dudas, vuelvan a mirar el epígrafe.

Para reseñar breve, chambona y necesariamente el texto en mención, puedo decir que es un tren de palabras que intenta convencer al lector de que ha habido un cambio fuerte en las dinámicas de producción, circulación y creación de la poesía escrita en Bogotá, como Jacobo le llama. Todo porque la poesía “fue bajada” del centro de la ciudad a Chapinero y Teusaquillo. 15 lucas de taxi como mucho. Un par de cuadras que, si uno se las camina dándose la oportunidad de pensar el problema, puede darse cuenta de que, en el aspecto de las dinámicas mencionadas, la cosa no es que haya cambiado tanto como celebra Jacobo. Las dinámicas que han cambiado tocan el asunto, pero pertenecen a otros campos en su mayoría.

Inmediatamente después del título está la siguiente leyenda:

A propósito del nuevo Festival de Poesía de Bogotá —el 15, 16 y 17 de agosto—, esta cartografía encuentra el corazón literario de la ciudad en una escena diversa que se aleja del centro geográfico y simbólico: una que reta los rótulos tradicionales.

Y cuando Jacobo “entra en materia”, en su segundo párrafo, dice:

Si alguien diseñara una cartografía del panorama actual de la poesía en nuestra ciudad, poco se hablaría del centro de Bogotá, estoy seguro. A pesar de que el centro siga siendo una tierra de vaqueros, y a pesar también de las gloriosas jornadas de antaño, de esos sueños ahora no queda más que una pálida representación. Quien no esté de acuerdo puede levantar la mano: ojalá una que esté cercenada de tanto sostener los libracos que redactan los nuevos poetas jóvenes. Es decir, ojalá alguien con argumentos

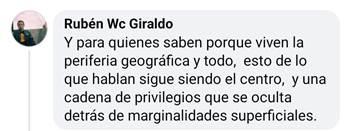

No, pues, qué manera de retar los rótulos tradicionales es inaugurar el festival oficialmente en la Casa de poesía Silva. Casi se inaugura con palabras de Juan Manuel Roca o Díaz-Granados. Pero bueno, como dicen por ahí, lo que se hereda no se hurta[1]. Además, habría que pensar bien qué es una cartografía, habría qué hacerse la pregunta clásica de quién la hace y cómo la hace, desde dónde la hace, y todas esas preguntas a veces malucas, pero necesarias. No sé si un autor que vive en Suba, por ejemplo, insistiría tanto en la poesía hecha alrededor del comité laudatorio de Chapinero y Teusaquillo. Pienso en mi pana Rubén Wc Giraldo, quien al respecto del artículo comentó en Facebook:

Bastantes claridades para un comentario sencillo: “centro geográfico” es una cosa, “centro cultural, privilegiado” es otra; la descentralización no se mide de una manera tan sencilla como en lo propuesto por Jacobo[2]; es necesario que seamos conscientes de los privilegios, de los asuntos de clase y de cosas semejantes para poder revisar a profundidad estos problemas o “novedades”. Etc.

En todo caso, puse la anterior cita completa también porque el hecho de que no me duelan los ojos o las manos de tanto leer a la “gente nueva” no implica que no tenga argumentos para decir esto (o que no los haya leído). El problema fundamental del texto de Jacobo radica en que, entusiastamente, por no decirlo de otra forma, confunde la cantidad de gente escribiendo cosas “distintas” ahora, y en un lugar diferente a lo que en un mapa de Bogotá se conoce como centro de la ciudad, con un cambio importante en las dinámicas del medio, sistema, campo (o como le quieran decir) literario.

Hay muchas razones para que haya más recitales y más libros de poesía ahora. No me quiero centrar en esto, pero no está de más recordarlo: 1. A diferencia de hace por lo menos 10 años, ahora es mucho más fácil imprimir un libro, promocionarlo en preventa y rotarlo entre los amix para que entre amix nos digamos que tenemos lo necesario. 2. En términos composicionales, de apariencia, es muy fácil escribir un poema, dar enter a veces simplemente dejándose llevar por el corazón, dejándose llevar por el ímpetu del lenguaje, por las vísceras, el lenguaje burocrático o por las ganas de expresar que somos gente solitaria y ya, sin tantico análisis, sin tantica reflexión acerca de lo que implica trabajar con el material verbal[3]. 3. Para continuar con el punto 2, hay un descreimiento poco crítico ante la pregunta por el verso, por su composición, por la relación con el material verbal que se tiene al escribir. No es raro escuchar, notar o ver en varios post de Instagram, textos inaugurales o manifiestos o conversaciones afuera de un evento, la apatía que se le tiene a asuntos fundamentales como la métrica, el sonido, los acentos, en síntesis, el ritmo en la poesía, lo mismo que la importancia de estos asuntos en tanto funciones y partes de la calidad y expresividad del poema. En la mayoría de los casos, si no en todos, ¿qué resulta de eso? Prosa + enter. Cuando se arriesgan, prosa + enter, pero con espacios amplios entre el verso. Un esfuerzo volcado solamente a cambiar las palabras de antes por palabras de moda. Y sí, ojalá surja alguien capaz de demostrar con mediana gracia aunque sea, que la prosa + enter tiene un valor estético mediano, por lo menos. 4. Hace 10 años, 15 años, 5 años, también existía y existió poesía escrita por jóvenes. Eso es un clásico. Ahora se nota más y se atreven más por razones, además de las mencionadas.

Ahora no es que van a malinterpretarme y decir que estoy pidiendo que volvamos al soneto y que anciano y no sé qué. Sí, estoy cucho, pero es que qué visaje pelear a estas alturas por lo mismo que peliamos con los cuchos cuando estaba en mis tempranos 20. Cuando hablo de los asuntos del verso, utilizo un ejemplo masticadito para hablar del lenguaje como material, de pensar “el idioma español como material del verso” (Bělič, Verso español y verso europeo, 2000, p. 25). La cosa es que simplemente reemplazar palabras viejas por palabras nuevas es un clásico problema. Utilizar palabras como visaje, raya de perico, electrodo, Facebook, casabe o instagrameable no implica renovar una estética tradicional, por mucho que esto esté acorde con alguno de los cambios del lenguaje. Voy a enmugrarme para explicarlo: usaré un símil y una imagen lejana y trillada. Chay. Es como si esta gente fuera en canoa, en un frío el malparido, viendo puntas de iceberg, que son los poemas. De repente, consideran que una de esas es la que les gusta y la replican o se inventan su propia punta en lenguaje burocrático usando palabras como escritorio, coworking, papeleo, o radicar un derecho de petición. Usar esas palabras sin preguntarse las razones por las que hacen parte visible del idioma, por su sonoridad (no exagero, la gente prefiere decir roomie que compañero de habitación y ese es un ejemplo de los más pendejos) o incluso por en qué sentido implican un registro de x o y momento no renueva nada[4]. Es una punta flotantate sostenida por la fe o por los aplausos de lxs amix. Nos deja ante la misma poesía de siempre hecha con sinónimos o palabras deslumbrantes. No pienso extenderme más, lean una nota que hizo José y que pronto será publicada en este mismo blog.

Sigamos. Dice Jacobo:

Librerías como Cooltivo en Chapinero, o Las Cigarras en Teusaquillo, lucen como un amanecer plateado si se las compara con el cadáver de la saqueada Casa de Poesía Silva: otro mal recuerdo. Que en barrios como Teusaquillo converjan más de diez librerías independientes no es un efecto que obedezca exclusivamente a la gentrificación, palabra manoseadísima en nuestros días, sino también a las evidentes transformaciones de nuestros autores y a las transformaciones de ellos mismos en relación a sus propias obras. La literatura hace rato está muy lejos del centro de la ciudad

Esto es bien debatible, por lo menos contradictorio y hasta chistosito, sobre todo por lo que ya dije: el festival lo inauguraron en la misma Casa de Poesía Silva y, como si fuera poco, lo clausuraron en una tienda que queda en el corazón no sangrante de Chapinero, las cursivas en este caso se deben a que Chapinero tiene tantos tipos de gomelos que podría decirse que cada grupo se pelea un centro. Los que tienen “mucha luca” se mamaron y se trasladaron a San Felipe. Huyeron a ser artistas rebeldes y poetas iconoclastas en una zona gentrificadísima. Sí, manoseando la palabra, pero pues es que qué más se puede decir. No podemos cómodamente obviar estos problemas cuando hablamos de movimientos o grupos de personas que están “generando cambios”. Más si las zonas mencionadas sufren consecuencias de procesos de gentrificación. No es un problema cualquiera, implica luca, hambre, desplazamientos, imposiciones y pérdida de diversidad, etc. y no está desligado del problema de la producción poética. No podemos obviar esto y a la vez hacer parte del problema.

Negar esto no es sino aislar los problemas estéticos de los problemas éticos y políticos. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero no solamente va a resultar una poesía como mucho impresionista e “impactante”, para que te digan waaash, sorbiendo café de especialidad, que está carísimo también y se consigue en sitios semejantes, sino que hacernos los locos con el problema es una jugada bastante conveniente. Resulta muchas veces en limitar la poesía a lo “linda” que es o en usarla para decir “oh, maldita violencia”, “maldita hambre”, “maldita guerra”, sin mayor razón que sonar sensible.

No es que yo ni por el putas vaya a ir a sitios así. Incluso estuve en el cierre del festival. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, ahí sí le doy la razón a los cuchos y las cuchas: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, nada de que «las cosas son iguales a las cosas», esas tautologías poéticas picadas a impresionadoras con apariencia de sencillez no vienen al caso ahora. Ese título precisamente parece salido de la reflexión con tinto de poetas del siglo pasado, en los pasillos de la Gobernación de algún departamento de línea bien conservadora. Así a Jacobo le parezca que no y que “No es vano que otros poetas, ya no los mismos del cadáver exangüe de la Revista Ulrika, organicen el nuevo Festival de Poesía de Bogotá en oposición a otro cadáver”. Una oposición con nombre de festival que perfectamente pudo hacerse en los noventa o algo así y que uno no se daría cuenta si se lo dijeran.

Por lo demás, sin ánimo de juzgar ya mismo a nadie porque no tengo espacio ni tiempo, pero habrá que hacerlo y ya se ha hecho, de hecho, habría que preguntarse: ¿de qué son independientes las “editoriales independientes” mencionadas o alabadas que llenan esas librerías de Teusaquillo? ¿Cómo es su relación con los autores y las autoras? ¿Son relaciones transparentes? ¿Cómo funciona el negocio?[5] ¿Cuánta gente universitaria o con ingresos precarios puede acceder a los libros que ofertan, a su hermoso catálogo “independiente”? Nuevamente, porque a veces toca mascadito: no digo que no se pueda por nada del mundo cobrar x o y cantidad por un libro, pero una cosa es hacerlo y otra pensar que los libros caros y bonitos son un gran aporte a la “descentralización”. Así, sin más.

Sigamos con el texto de Jacobo, quien, con agradable lenguaje religioso, propio de la poesía de antaño, dice:

No es en vano, de ninguna manera, que la producción literaria de nuestra ciudad supere con creces la de anteriores generaciones. Cantidad no es calidad, dirán los filibusteros en el templo.

Espero que con producción se refiera a publicación y que juiciosamente se haya hecho la pregunta respecto a qué tanto costó publicar eso, quiénes publican, quiénes compran, quiénes leen, etc. Porque si se trata solo de escribir, siempre se ha escrito mucho, sobre todo poesía que es lo más fácil y práctico de escribir, considerando lo que dije más arriba, claro.

Con todo y esto, Jacobo se atreve a afirmar:

los autores emergentes piensan en sus publicaciones ya no como elementos estáticos e inanimados sino como artefactos capaces de incidir sobre la realidad para ajustarla, para ponerla en cintura, para doblegarla: para hacerle frente a las tradiciones de antaño y tomar distancia.

Me pregunto de todos modos (sin quitarle valor a varias propuestas tremendas que he leído por ahí y que no vienen al caso porque el objetivo no es hablar de la calidad de las obras en ese sentido, menos ahora mismo): ¿qué frente le hace a la tradición un grupo de gente que en los recitales generalmente lee igual de automatizado que los viejos?, que se aburrió del sonsonete jartísimo de esos señores para inventarse otro, igual de jartísimo, y estandarizarlo como la nueva forma de sonar poético. Esto es solo una parte, respecto a la escritura y a temas, problemas, formas y demás habría que abrir un debate aparte y claramente hay harto de dónde agarrarse, pero ahora no hay espacio para traer evidencias de todo. De todos modos, es muy fácil aparentar disrupción cuando todo el mundo te abre las puertas y te invita sin inconvenientes y se sonríe pensando ay qué atrevido es el poeta, qué atrevida es la poeta.

Vuelvo a cosas dichas al principio: no es que todo siga siendo igual, pero el ensayo de Jacobo tiene una mirada, mínimo, bajito, superficial del asunto: enaltecer un movimiento de poesía porque se bajó unas cuantas cuadras del centro, sin notar que heredó dinámicas, mañas, problemas y ceguera ante preguntas importantes de anteriores generaciones, es desconocer profundamente la manera en que el funcionamiento del medio independiente editorial afecta a la gente que escribe; desconocer que no se trata de equiparar y ya toda publicación como signo del mismo acierto, porque no es lo mismo publicar fanzines, publicar en línea, publicar en una editorial comercial, matarse camellando pa tener un librito impreso, tener la luca tranquilamente para el librito impreso, contar con luca de papá y mamá para ello o para pagarse una “buena universidad” o tener un patrocinio o editorial que quiera invertir en uno, por independiente que sea. Esas cosas no son iguales entre sí, por mucho que se quiera pensarlo.

Parte del problema, apoyándome en Rubén, también está en desconocer los asuntos de clase que hay detrás. Un montón de gente se queja de que Chapinero y Teusaquillo son el centro que abarca y se traga las cosas que tienen que ver con la música, el cine, la literatura, etc., y Jacobo celebra que Chapinero y Teusaquillo ahora son el nuevo centro. No es textual lo del nuevo centro, pero la jugadita es evidente. ¿Cuántos libros venderían estas librerías si estuvieran en Suba o Usme? ¿Qué tipo de educación y contexto hay detrás de las personas que llenan estos eventos, de las personas que leen y publican?

Pienso ya mismo, aunque hay más ejemplos, en la FLIA. Esta Feria del Libro Independiente y Autogestionada, según se hacen llamar. He participado en un par y no necesariamente se han hecho en barrios “centrales”[6]. No necesariamente tenían una librería teusaquillesca al lado. ¿Dónde están sus manifiestos autoproclamándose signo de un nuevo amanecer? Bueno, si los hay, pues un poco más de derecho sí tienen (por lo menos en lo que les conozco, que creo que es suficiente para afirmar un par de cosas de las aquí afirmadas). En la FLIA he visto diferentes clases de publicaciones al margen. Incluso hace 10 años o más. En la FLIA he tomado canelazo, guarapo u old john y no cocteles de viche con té matcha y jugo de uchuva (¿cuántas gatas y perras se llaman así en Chapinero y Teusaquillo?). No se trata de romantizar ni de ver quién es más “margi” que quien, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El té matcha con viche también puede saberme rico, pero no dista mucho de ser algo que tomarían en la Casa de Poesía Silva en alguna celebración de herederos de la tradición o algo por el estilo.

Ahora seguro dirán que me estoy quejando porque no me invitaron. Eso siempre va a pasar. Así decían los cuchos de la generación rosquera anterior cuando uno se quejaba de sus eventos o de su rosca. Y si se fijan, me estoy quejando de un texto. El festival dejémoslo para después. Tendría que leer atentamente sus manifiestos inaugurales y más cosas, aunque de lejos ya se nota harto tema para hablar. Ya con los otros temas nos agarramos después con calma, tema a tema, si me acuerdo o encuentro disposición para contestar.

Antes de terminar, Jacobo se lava un poco las manos, con justa razón, o más bien, siente que de pronto se excedió en vanagloriar el parche y dice de una manera un poco más sobria y sensata (en un par de cosas):

Estas nuevas representaciones no solo ya no se ajustan a los modelos que cobijaron los espacios tradicionales del centro, sino que a priori suponen una ruptura y nuevos puntos de convergencia. Lo anterior no quiere decir que esta década inaugure las vanguardias en nuestro país, ni mucho menos. Lo anterior quiere decir que es posible hacer nuevos rastreos de la poesía escrita en nuestra ciudad desde otros ejes y que, dada la cantidad de recitales, editoriales independientes, clubes de lectura y talleres que surgen semanalmente en nuestra ciudad, tal vez estemos asistiendo a un enorme acontecimiento: la literatura como una expresión que se aleja cada vez más de la visión autoritaria, masculinizada y elitista de los viejos días.

De esto rescato eso de que se aleja cada vez más de la visión masculinista. Pero pues esta vaina obedece en demasiados sentidos a que el mundo está cambiando, no hay demasiado mérito en esto mencionado o en las autorías. El mérito está en las personas, como personas, que conforman algunos parches y en esos parches como parches de personas que se piensan y configuran distinto (al menos en algunos sentidos, sobre todo los no necesariamente estéticos. Sí, esto no se puede aislar, bla bla bla, pero una cosa es una cosa…). Por lo demás, no es nuevo que la literatura se aleje de lo autoritario. Es normal, luego se vuelve autoridad y vuelve a empezar la cosa y así. Lo de elitismo, pues sí poquito lo compro antes de saber de qué estamos hablando. ¿En qué momento este nuevo movimiento empieza a tener ínfulas de nueva élite de la poesía? Por ahora aparenta todo ser un jardín de (inserte su flor favorita): nadie pelea con nadie, las editoriales independientes velan por sus autores y autoras, no les roban o les cambian las condiciones ventajosamente, no hay líos con la distribución de los libros, se responde por la plata a cada quien, no existe lo del comité de aplausos, el amiguismo es cosa del pasado, la literatura joven inundó los “bordes” de la ciudad y cada 8 días tenemos recitales en diferentes puntos y no estamos buscando una nueva centralización. Es eso o nos estamos haciendo los güevones porque la nueva movida nos conviene y somos amix de la misma.

Bueno, quizá me desbordé y el cuestionamiento, no está de más repetirlo, no se limita al texto de Jacobo: se extiende incluso hacia quienes lo replicaron y celebraron acríticamente, hacia quienes reaccionaron con corazoncito sin preguntarse mayor cosa o lo repostearon reafirmando y extendiendo sus palabras. El texto de Jacobo es apenas un síntoma, aunque sea celebrable porque abre la discusión. Es la excusa perfecta.

De todos modos, para terminar, Jacobo dice:

El centro, ese corazón sangrante de la ciudad, no es ya el corazón de la literatura: el corazón está en las editoriales autogestionadas, en los fanzines, en los recitales de cinco lucas, en las librerías que comercializan exclusivamente literatura escrita por mujeres y en las juventudes que batallan a diario por una escena cada vez más diversa, heterogénea y compleja, una batalla desde distintos flancos y muy lejana de los rótulos generacionales de antaño. (Énfasis mío).

No se puede comparar, de un lado, un lugar geográfico con, del otro, un sistema de relaciones literarias, editoriales, etílicas y de amistad. Son dos cosas distintas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por eso, yo diría más bien, “el centro, ese corazón sangrante de la ciudad, no es ya el corazón de la literatura: ahora el centro es Chapinero y Teusaquillo”. Finjamos sorpresa.

—Sergio

Posdata:

Volvamos al inicio del texto de Jacobo, esa ensoñación telenovelesca adolescente para televidentes de Teusaquillo: el autor dice que los tres mendigos que encuentran la caja de libros “desconocen la razón, pero los 3 intuyen muy cerca al corazón febril, que no podrán venderla en el centro”. Qué mala intuición. En primer lugar, habría que considerar que quizá los libros no están totalmente nuevos y que, cualquiera que se jacte de conocer medianamente la ciudad, sabe que cerca de la Jiménez, entre novena y séptima, se compran y venden libros de todo tipo. Digamos que, si no es desconocimiento puro y duro, en este párrafo se propone un pacto: los tres mendigos, representación, al parecer, de autores y autoras del parche[7] que se va a mencionar, gente que se graduó de la universidad y que paga covers en Teusaquillo y Chapinero y que puede volver de los recitales a su casa tranquilamente porque también vive en Teusaquillo o Chapinero o tiene para pagar carro hasta donde vaya o tiene carro o lo que sea[8], los tres mendigos, que por lo demás son tres mendigos, hombres, seguramente, no sabemos dónde andarán las mendigas del parche, lo digo por las cosas que se dicen más abajo y que no vienen al caso, pero quería decirlo, los tres mendigos, estos tres personajes, sueñan con llevar el mercado editorial lejos del centro, donde habita el diablo de la tradición. ¿A dónde? A Teusaquillo y Chapinero. Es entendible, con hambre no se llega tan lejos caminando. Es entendible, en Teusaquillo y Chapinero le gusta reunirse a varios de esos mendigos. De hecho, varios viven ahí, o cerca. Tendríamos que preguntarnos exactamente qué hambre es la que tienen, porque con hambre real, la que le da a la gente del común y no a los poetas, quizá cualquiera los hubiera ido a vender a la Jiménez o hubiera puesto un puestico de libros en la séptima. Parece que la vaina se trata de otra cosa.

[1] En todo caso, Jacobo, si no fue totalmente tu decisión insertar ese texto posterior al título, es hora de que hablés seriamente con tu editor. De todas formas, no está de más decir que tengo claras las diferencias entre publicar libremente en un blog de un pana y en una revista oficial con todas sus políticas editoriales detrás. En fin, eso es materia de otro texto.

[2] Como si ser una figura pública en el mundo de la poesía ahora se hubiera convertido en una competencia por parecer el “más marginal”, diría Chepe.

[3] Para no usar esa expresión que ya sabe a mierda y que se presenta de muchas formas en el medio que tanto celebra Jacobo y en el que a veces me muevo: trabajar el lenguaje, relacionarse con el lenguaje, experimentar con el lenguaje. Chay, pobre la pobre palabra “lenguaje”, que de por sí no sufre porque no es que tenga cuerpo si quiera, como muchas personas quieren hacerle creer a uno para echarse sus pajazos estéticos

[4] Esta ausencia de reflexión se nota incluso en las contraportadas de varios de estos libros: reseñas que no hacen sino adornar con metáforas fictis que no se tiene mucho que decir del libro reseñado porque ni siquiera se sabe cómo decirlo, pero era importante el nombre firmante. Igualito lo del nombre que en las editoriales comerciales. Tampoco estoy diciendo que no se pueda decir nada nunca si no se dice de x forma o se hace el poema con x reflexión de fondo. Bueno, no me voy a encartar aclarando de más esto también.

[5] Píllese el siguiente artículo para ampliar la discusión: https://bacanika.com/articulo/editoriales-independientes

[6] Estuve en alguna bien arriba del Tunal, por ejemplo. ¿Cuántas de las personas mencionada por Jacobo en su texto o que hacen parte del parche estuvieron en la última, en el barrio Policarpa? Chepe me contó que vio a Rubén, de hecho.

[7] No necesariamente libreros y libreras porque sabemos que ahora, en el contexto referido por Jacobo, cada quien lucha por vender sus propios libros y que en muchos casos esto lo hace para subsanar un poco el gasto y el esfuerzo, ya que la relación con las editoriales independientes y las librerías independientes muchas veces no dista mucho de ser publicado y vendido por cualquier editorial comercial y tradicional contra las que se pelea. Si fueran libreros y libreras, pues obvio irían a Chapinero y a Teusaquillo, allá está la gente con plata fácil de engatusar o que se puede permitir comprar un libro independiente de buena calidad literaria.

[8] Quienes no caben aquí quizá habrían ido a vender los libros para cubrir gastos diferentes al de pagar caro un ejemplar limitado, cosido con hilo selecto y de portada que varía en cada ejemplar, con ilustraciones hechas sobre el mismo libro o cuyos originales se incineraron después del corto tiraje (sale más cara la producción material y su esfuerzo que el esfuerzo intelectual de la escritura).